.CRITIQUE/

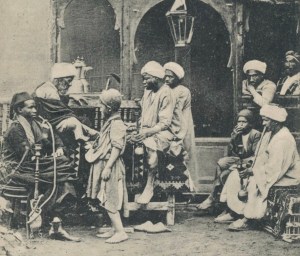

Ces enregistrements loin des standards actuels ont une histoire particulière et symbolisent une révolution musicale naissante. Ces cafés où l’on déguste le précieux breuvage permet à certains artistes de s’y produire au début du siècle en Egypte.

Alors qu’en 1922, avec l’avènement du microsillon, tous les standards de la musique savante orientale ont été gravés, il est temps que la musique de la rue et du peuple prenne sa place entière.

A l’époque, soit on écoute de la musique savante, soit de la musique très populaire ; ces cafés vont faire la symbiose entre ces univers, également influencés par la colonisation européenne.

Les textes légers, parfois grivois, ressemblent plus à la naissance d’une « variété » aux oripeaux simplistes, qu’à la musique savante dont elle découle.

Des cafés plus fréquentables que d’autres permettaient, derrière un voile léger, à certains notables d’assister au concert de leur chanteur favori. Des endroits pour s’encanailler…. mais pas que !

Un disque qui gratte un peu, mais restitue une époque révolue, parfois désuète, et qui sans laisse une certaine nostalgie… Ocollus

Cliquez pour écouter (ci-dessous)

Shake hands and tell me goodbye……

Jusqu’aux dernières années du XIXE siècle, l’espace musical égyptien se divisait entre une musique de cour raffinée réservée à une élite, interprétée par des musiciens prestigieux, et la musique folklorique, rurale ou citadine, destinée à un large public et produite par des professionnels souvent anonymes. Si le discours musical des artistes populaires était clairement plus pauvre que les chefs-d’œuvre produits par l’école khédiviale, la thématique vivante des chants était la seule expression artistique des soucis quotidiens d’une population confrontée à la modernité européenne et à la colonisation. Deux événements

devaient venir transformer cet univers musical : l’apparition de la scène dans les dernières années du siècle, et la rapide pénétration de l’industrie du disque à partir de 1903.

Les cafés chantants étaient un phénomène typique du Caire dès la première partie du XIXE siècle. Autour des jardins à l’anglaise de l’Azbakiyya (commandés par le Khédive Ismâ’îl), les cafetiers s’attachaient le service d’un chanteur renommé qui attirait les clients avec son répertoire de musique savante. Sous l’influence des cafés-concerts à l’européenne, importés par les communautés étrangères, et suite à l’ouverture de nombreuses salles de théâtre au Caire à partir des années 1880, le café chantant ouvert sur l’extérieur se transforma au tournant du XXe siècle en établissement fermé et payant, dans lequel un spectacle sur scène, incluant chanteurs, danseuses et divers numéros, était offert à un public essentiellement masculin. Parfois, une aile séparée par un voile pudique permettait aux épouses d’hommes aux idées libérales d’assister incognito au concert d’un grand chanteur.

Naturellement, le répertoire savant était réservé aux établissement réputés, tandis que des almées de moeurs discutables se produisaient dans des cabarets malfamés de la rue ‘Imad al-Din et du quartier de Rôd al-Farag.

Le succès des femmes sur la scène et la Popularité de leurs ritournelles, les « taqâtîq » (singulier taqtûqa), incitèrent les chanteurs à adopter progressivement ces anciens chants de mariage dont la verdeur du propos surprenait et tranchait avec les éternelles amours

déçues du répertoire noble. Jouées par des ensembles-takht de qualité, interprétées par des chanteurs capables d’improvisation, ces pièces légères finirent par menacer l’édifice pourtant neuf de la musique de cour. L’industrie du 78 tours, qui avait jusqu’à la première guerre mondiale enregistré l’ensemble du répertoire savant, poussa les auteurs, les compositeurs et les chanteurs qu’elle liait par contrat à s’engager dans la chanson légère. En contrepartie, le niveau musical de la taqtûqa progressa notablement, et les techniques de chant héritées de l’école de Hâmûlî furent mises à profit dans cet art naissant de la « variété » : une musique accessible au plus grand nombre, simple dans son parcours mélodique comme dans ses textes, mais exécutée par des professionnels reconnus. Du lendemain de la Grande-Guerre au milieu des années 30, la taqtûqa régna sans partage sur la scène musicale égyptienne. Coquine, parfois aux franges (orientales) de la grivoiserie, la chanson légère provoquait le désespoir des tartufes bien-pensants et plus légitimement celui des amateurs de chant savant qui voyaient avec inquiétude se perdre l’art de l’improvisation modale dans des compositions calibrées pour les six minutes du 78 tours.

La taqtuqa ancienne (celle des almées et des mariages) est souvent composée d’un refrain et d’une multitude de couplets en langue dialectale archaïque, formés d’un ou deux vers sur une mélodie simpliste et de faible amplitude. Le 78 tours mena à un produit standardisé loin du modèle initial : la pièce s’ouvre par un refrain placé sur une longue phrase mélodique, chanté par un mutrib éventuellement accompagné du choeur des madhhabgeyya. Suivent quatre ou cinq couplets en dialecte cairote moderne, chantés en solo. Chaque couplet se déroule sur une même mélodie, distincte de celle du refrain. Usuellement sur le rythme wahda (4/4), la pièce est parfois traversée de sections syncopées en maqsûm.

Si les pièces des années 20 ne réclament pas, dans leur exécution une créativité interprétative, notons qu’elles exigent une tessiture et une justesse sans rapport avec les naïves ritournelles d‚antan. Les variations mélodiques de la musique savante sont remplacées par des pirouettes ornementales. seul espace de virtuosité laissé au chanteur.

L’introduction de mélodies différentes dans chaque couplet n’apparut que dans les années 30 et devait marquer le passage de l’ère de la taqtûqa à celle de la chanson de variété moderne.

Au delà de mélodies simples mais touchantes, de voix parfois sublimes, ce sont surtout les textes qui font de la taqtûqa d’après-guerre un phénomène unique dans l’histoire de la musique égyptienne. Trop souvent décriés pour leur bancalité ou leur inconvenance, ce sont des témoignages irremplaçables sur les interrogations d’une société en pleine évolution et qui exprime son désir, sa sexualité, ses débats sur le rôle de la femme. Le triomphe de la variété sentimentale dans les années 30 signifia la fin de cette irruption du social dans la chanson.

ABD AL-LATIF AL-BANNA (1884-1969)

Bulbul Misr (le Rossignol de l’Egypte)

Amir al-mughanniyin (Prince des Chanteurs).Abd el Latif al-Bannâ fut durant les année 20 la coqueluche du Caire. Paysan. né dans la région de Shabrâkhît, il commença une classique carrière de munshid (hymnode) et de lecteur du Coran en tentant sa chance dans la capitale en 1908. A la veille de la guerre, il abandonna caftan et turban pour s’installer comme chanteur, accompagné d’un takht, exploitant dans le domaine profane le succès que lui avait valu sa voix aiguë aux intonationsféminines. Formé à l’école savante, il devint le fleuron de la compagnie Baidaphon dans les années 20. Voyant le profit qu’elle pouvait tirer de sa voix, la firme l’orienta vers le répertoire léger.

Seul chanteur n’arborant pas les réglementaires moustaches, il interprétait des textes composés au féminin dans lesquels il se présentait comme une coquette séduisant les hommes sans vergogne. Ses contemporains se souviennent des mimiques équivoques qui accompagnaient ces polissonneries, qui le placent à mi-chemin entre Mayol et le

souvenir des chanteurs mukhannathîn (efféminés) de l’ère abbasside.

Quittant le premier rang des célébrités médiatiques dans les années 30, il continua une carrière de chanteur pour mariages avant de rentrer dans son village en 1939 et de se marier, à la surprise générale. Il ne devait revenir au Caire qu’épisodiquement, au début des années 60, de nouveau vêtu du caftan et du turban, prêtant sa voix à des ensembles

religieux. Il mourut oublié dans son village, en 1969.

1/ Eh ra’yak fe khafaftî (Tu ne me trouves pas mignonne?).

Taqtûqa en modes gahârkâh et sabâ. Auteur et compositeur inconnus

(Muhammad al-Qasabgî?). Enregistrement vers 1930.

Une jeune aguicheuse, dont la légèreté est « douce comme du sirop » et dont les charmes sont « dilikât » assure être une hourie échappée du Paradis. « Mes amants sont prêts à s’humilier, mais je ne cesse de les narguer » assure ‘Abd al-Latîf al-Bannâ, qui, au sommet de son art, use de procédés d’ornementation typiquement féminins, comme ces contractions

de la glotte suivies d’un soupir sensuel.

2/ Ma tkhafsh-e ‘alayya (T’en fais pas pour moi).

Taqtûqa en mode higâzkâr. Texte du Shaykh Yûnus al-Qâdî, composition de

Zakariyyâ Ahmad (1896-1961). Enregistrement vers 1925.

Egalement interprété par la « Sultane du Chant » Munira al-Mahdiyya, cet hymne de grande coquette provoqua dans la presse des articles fulminants chez les bien-pensants. Popularisant pour un public masculin un fantasme de femme libre aux franges de la prostitution, c’est le monologue d’une almée enflammée qui avoue s’enfermer sous la moustiquaire et se jeter sur la photo de son bien-aimé. Elle l’assure que sa maison flottante sur le Nil n’a pas de gardien et que personne nel’attrapera, puis affirme bien haut que « Quand j’aime, je me fiche bien de Papa « . Promettant une nuit agitée dans une felouque, elle précise qu’en amour elle a le « baccalauréat ». L’emploi de termes précieux empruntés au français est un ressort comique fréquent dans la taqtûqa.

3/ Erkhi s-setâra (Tire le rideau).

Taqtûqa en mode sabâ. Texte du Shaykh Yûnus al-Qâdî, composition de

Zakariyyâ Ahmad. Enregistrement vers 1925.

Comme la pièce précédente, ce texte fut écrit par un lettré azharite débauché par l’industrie du disque, auteur de la plupart des textes libertins. AI-Bannâ se change en dévergondée demandant à son amant de tirer les rideaux, afin que les voisin,, ne remarquent rien. La mention des soirées arrosées et les sous-entendus sexuels implicites confèrent à cette chanson une odeur de soufre dans le Caire pudique des années 20 :

les chants de femmes étaient parfois plus lestes. mais ne bénéficiaient pas de la publicité et de la diffusion du 78 tours. Notons dans le refrain un jeu de mot politique de Bannâ qui, en lançant un « Qu‚est-ce qu’on se marre, qu‚est-ce qu’on s’amuse », introduit le terme « sa’diyyin » qui peut ce comprendre comme « bonvivants » ou partisans de Sa’d Zaghlul, le leader nationaliste de la révolution de 1919 exilé par les Anglais.

Couverture patriotique pour texte polisson?

4/ ya ma nshûf hagât tegannen (On voit des choses qui rendent dingue).

Taqtûqa en mode gahârkdh. Auteur et compositeurs inconnus.

Enregistrement vers 1927.

Ce texte savoureux reflète le choc provoqué par la coupe de cheveux « à la garçonne » que les bourgeoises du Caire adoptèrent, à la suite des dernières modes de Paris et des vedettes du cinéma muet qui faisaient la une des premières revues féminines comme Rose al-Yûsuf. Se plaçant (pour une fois) du point de vue masculin, le chanteur s’étonne de trouver « Le Bey et madame » se rendant de concert chez le barbier, chez qui ils sont « abonnés ». La mode arabe exigeant de longs cheveux nattés, il se désole de ces chevelures coupées pour une mode importée, sur le mode classique du « quelle époque ».

SALIH ABD AL-HAYY (1896-1962)

Né dans le quartier populaire de la citadelle du Caire, il fut élevé par son oncle maternel le chanteur ‘Abd al-Hayy Hilmi jusqu’à l’âge de 16 ans et compléta sa formation auprès du qânûniste Muhammad ‘Umar. Devenant naturellement mutrib à son tour, il connut le succès au lendemain de la guerre, reprenant les interprétations de son oncle et chantant le répertoire classique comme les taqatiq les plus dévergondées, en fonction du public. Il tenta même sa chance sur scène en fondant une troupe théâtrale à la fin des années 20. Propriétaire du plus bel attelage du Caire, il aimait à parader dans sa riche voiture : Muhammad ‘Abd al-Wahhâb se souvient d’avoir été fouetté par le cocher de Sâlih alors qu’il rêvait de toucher son idole… Ses capacités vocales furent sans doute l’une des raisons des progrès techniques de la taqtûqa, incitant les compositeurs à présenter des mélodies soignées. Sa longue collaboration avec le compositeur Zakariyyâ Ahmad représente l’âge d’or de la taqtûqa, souvent orientée chez lui vers les sujets sociaux. Voix ample, souple et facilement tragique, il porta sur ses épaules le destin de la musique de takht jusqu’à la fin de sa vie, unique défenseur d’une tradition perdue. Employé à la radio nationale dès son inauguration en 1934, il donnait chaque semaine un concert où les pièces du répertoire savant était mêlés à des compositions modernes dans le style traditionnel. Hélas, peu instruit, bon-vivant et colérique, il ne fut pas à même de théoriser sa démarche qui passa vite pour du conservatisme archaïsant face au modernisme triomphant de ‘Abd alWahhâb et d’Umm Kulthum.

5/ Abûha râdi (Son père est d’accord).

Taqtûqa en mode bâyyatî. Texte de Yahya Muhammad, composition de

Zakariyyâ Ahmad. Enregistrement vers 1927.

Sous la pression de la pionnière du féminisme égyptien, Huda Sha’râwî (1879-1947), le gouvernement égyptien fixa en 1924 un âge minimal pour le mariage des filles. Très contestée par les milieux conservateurs, la loi fut rapidement vidée de sa substance puisque le tuteur n’avait pas à faire la preuve de l’âge de l’enfant. Cette chanson exprime la révolte des mâles : « Son père est d’accord et je suis d’accord, alors qu’est-ce que ça peut vous faire, Monsieur le juge? » demande Sâlih en vantant les charmes d’une « fille de treize ans, qui a un visage beau comme une lune de quatorze jours ». La taqtûqa, destinée à un public masculin, est parfois l’expression d’une résistance rétrograde aux évolutions libérales de la société. Court et beau taqsîm final de Shawwâ sur le cycle bamb.

6/ Yekûn fe ‘elmek (Mets-toi ça dans le crâne).

Taqtûqa en mode huzâm. Composition de Muhammad Hilmi. Enregistrement

vers 1927.

Echo populaire aux débats qui agitaient la presse cairote des années 20 au sujet de la polygamie, la taqtûqa fut une expression plaisante du débat conjugal. Les mêmes auteurs écrivaient pour les chanteuses des pièces dépeignant la vie des co-épouses comme une injustice immorale, tandis que les chanteurs défendaient les privilèges masculins. Bigame,

Sâlih ‘Abd al-Hayy est confronté aux récriminations de sa première épouse : « J’ai pris une seconde épouse : si ça t’plait pas, t’es libre.

Rentre chez tes parents, mais fais pas d’histoires, j’ai pas l’temps de faire le juge ». En décrivant la polygamie comme source de problèmes, les chansons contribuèrent à rendre le phénomène marginal en milieu citadin.

7/ Khafîf khafîf (Mignon mignon).

Taqtûqa en mode bâyyâtî nawa. Texte de Badî’ Khayrî, composition de Zakariyyâ Ahmad. Enregistrement vers 1927.

Traditionnelle plainte d’amoureux déçu, ce texte tente de traduire les clichés de la poésie courtoise en langage populaire quasi-argotique « Mignon mignon, ce lascar m’en a fait voir des vertes et des pas mûres » (littéralement des nuits couleur de cosses de caroube … ).

ZAKI MURAD (mort en 1946)

Né vers 1880 et issu d’une famille de commerçants juifs d’Alexandrie, Zakî Murâd voulut tenter sa chance dans le chant savant dans les premières années du XXe siècle. Il se forma auprès du violoniste Sâmi al-Shawwâ (1889-1965) et du chanteur ‘Abd al-Hayy Hilmî (1857-1912),

mais c’est sans doute au compositeur Dawûd Husni (1871-1937) que revient le mérite d’avoir formé cet interprète à la voix puissante. Interprète typique du début du siècle, il maîtrise un double répertoire savant, fait d’adwâr et de poèmes classiques, mais aussi de chansonnettes légères. Participant à l’aventure du théâtre, il remplaçait un Shaykh Salâma Higâzi déclinant à la veille de la guerre et tint de grands rôles dans les pièces de Sayyid Darwîsh. Dépensier et bohème, Zaki Murâd quitta sa famille pour partir en tournée en Syrie, en Europe et en Amérique au cours des années 20. Il rentra ruiné à la fin de la décennie pour découvrir que le chant savant était passé de mode et que Muhammad ‘Abd al-Wahhâb occupait tout l’espace de la variété de qualité. Il préféra se retirer de la scène et se consacrer à la formation de ses enfants, le prolifique compositeur Munîr Murâd et surtout la future vedette du cinéma chantant Laylâ Murâd, qui débuta sa carrière en 1935.

8/ Hâtî-li yamma ‘asfûrî (Maman, apporte moi mon oiseau).

Taqtûqa en mode bayyâtî husaynî. Auteur inconnu, composition de Dawûd

Husnî (1871-1937). Enregistrement Janvier 1912.

Composition d’avant-guerre, cette taqtûqa représente l’enfance du genre : un texte absurde comme une comptine (mon oiseau est beau et dégourdi, il a la langue bien pendue) sur une mélodie simple et vivante, prenant toute sa valeur par la voix de Zakî Murâd et les fantaisies brillantes de Sâmi al-Shawwà, qui imite le gazouillis des oiseaux sur son violon en conclusion de la pièce.

9/ Ya bent el-‘amm (Ma cousine)

Taqtûqa en mode sabâ. Auteur et compositeur inconnus. Enregistrement

Mai 1910.

Chant interprété par les almées lors des mariages, cette pièce illustre le traitement qu’un mutrib savant peut présenter d’une ritournelle populaire. La taqtûqa est précédée de layâlî, improvisation sur les mots « ô nuit, O oeil », soutenue par le violon de Shawwâ. Zaki Murâd se sert de l’argument mélodique comme prétexte à mélismes dans le cadre limité du mode sabâ, dont il refuse de sortir.

10/ We gannenteni ya bent-e ya bêda (Tu es si blanche, tu me rends fou).

Taqtûqa en mode higâzkâr. Auteur et compositeur inconnus.

Enregistrement Mai 1910.

Chant traditionnel des mariages, cette pièce exalte la beauté de la fille à la peau blanche, qui sort du bain semblable à une pêche, dans une multitude de strophes approximatives et sans doute improvisées par le chanteur lui même. Enigmatique vers où le chanteur assure « Si j’avais de l’argent, j’habiterais à Tunis » … On remarque dans le second tétracorde une permanente ambiguïté entre les genres Enigmatique et bayyâtî, typique du higâzkâr d’avant-guerre. Amples layâli à la fin de la pièce, accompagnement Shawwâ et ‘Aqqâd au qânûn.

SHAYKH AMIN HASANAYN SALIM (1889-1968)

Né au Caire, le Shaykh Amîn Hasanayn entama une carrière de munshid (hymnode) aux lendemains de la Grande Guerre, avant de suivre au cours des années 20 le parcours bien connu du shaykh défroqué. Sur les planches des théâtres ou des cafés-concerts, il interprétait des taqâtîq coquines dont le souvenir est resté vivace. Notons toutefois qu’il enregistra de nombreuses pièces religieuses et qu’il ne dédaignait pas le répertoire noble. Il grava sur des compositions de Zakariyyâ Ahmad des qasîda-s précises dans lesquelles le métier et la rigueur remplacent l’esprit improvisatif. Amin Ha-sanayn est, dans son interprétation, le chaînon manquant entre un Abu al-‘Ilâ Muhammad et Muhammad ‘Abd al-Wahbâb. Alcoolique notoire, il ne se séparait pas de sa fiasque de Cognac lors de ses concerts et fut en outre arrêté à Tunis pour trafic de haschisch lors d’une tournée. C’est pourtant en Tunisie qu’il s’installa à partir de 1937 et jusqu’à sa mort, y trouvant la

reconnaissance que les changements esthétiques lui interdisaient en Egypte.

11/ Ew’a tkallemeni bâba gayy warâya (Ne me parle pas, Papa vient

derrière moi).

Taqtûqa en mode rôst. Texte de ‘Abd al-Hamîd Kâmil, composition de Zakariyyâ Ahmad. Enregistrement vers 1927.

Ce chant, originellement tiré d’une pièce de théâtre, fonctionne sur un comique d’inversion des rôles. C’est la jeune fille qui prend les devants, met en garde le garçon contre un père « cruel », qui « s’il me voyait ameuterait toute la rue ». Elle conseille au galant d’envoyer sa mère pour « bluffer » la sienne (le terme avait pénétré l’arabe dialectal par l’entremise du poker), et se propose même de vendre ses bijoux pour lui fournir sa propre dot…

Frédéric LAGRANGE, Mai 1994. archive de la musique arabe

1 Abd Al-Latif Al-Banna* – Eh Ra’yak 5:51

2 Abd Al-Latif Al-Banna* – Ma Tkhasfsh ‘Alayya 6:12

3 Abd Al-Latif Al-Banna*– Erkhi S-setara 6:32

4 Abd Al-Latif Al-Banna*– Ya Ma Nshuf 7:30

5 Salih Al-Hayy* – Abuha Radi 6:10

6 Salih Al-Hayy* – Yekun Fe ‘Elmek 7:20

7 Salih Al-Hayy* – Khafif Khafif 5:21

8 Zaki Murad* – Hatili Yamma 6:36

9 Zaki Murad* – Ya Bent El’Amm 6:50

10 Zaki Murad* – We Gannenteni 6:50

11 Amin Hasanayn* – Ew’a Tekalleemni 6:40